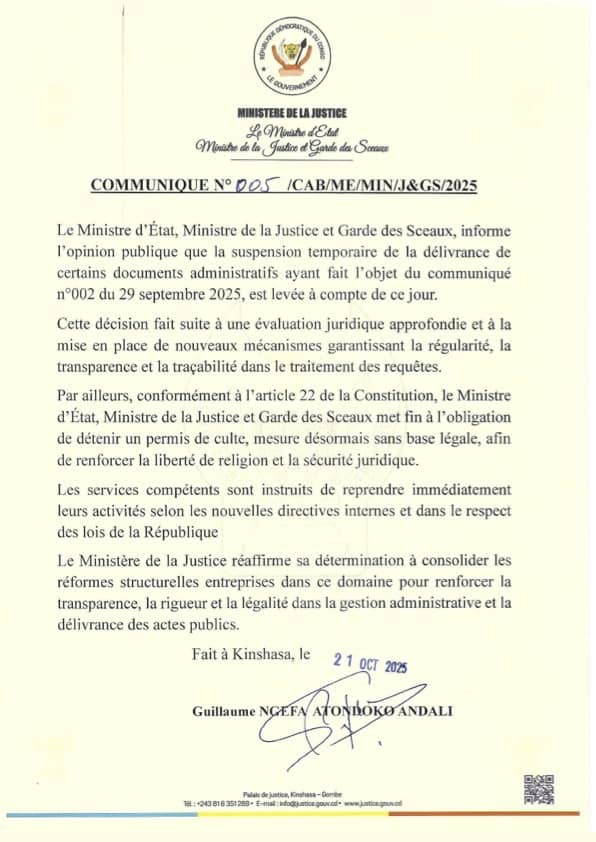

Le ministre d’État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko Andali, a abrogé officiellement la mesure rendant obligatoire le « permis de culte » pour les prédicateurs.

En effet, dans le communiqué daté du 21 octobre 2025, le ministre de la Justice explique sa décision d’annulation du permis de culte, par le fait que, suite à une « évaluation juridique approfondie » et de s’inscrire dans le respect de l’article 22 de la Constitution, garantissant la liberté de religion. et cela va sans dire que cette décision était sans base légale.

Quoi qu’il en soit, cette annulation vise, selon lui, à « renforcer la liberté religieuse et la sécurité juridique dans le pays », présentée comme une restauration de la légalité, réveille un débat bien plus complexe : celui de la régulation du religieux dans une société où la foi occupe une place centrale.

Par conséquent, le « permis de culte » avait été décrété par Constant Mutamba pour encadrer la multiplication d’églises de réveil et lutter contre certaines dérives spirituelles : extorsion des fidèles, manipulation mentale, promesses miraculeuses ou enrichissement abusif.

Mais la mesure, dépourvue de base juridique claire, est prise comme une atteinte directe à la liberté de culte.

Dans tous les cas, une certaine opinion la jugeait autoritaire, tandis que les autres y voyaient un outil de moralisation dans un secteur livré à lui-même.

En le supprimant, Guillaume Ngefa rétablit la primauté du droit, mais il ouvre aussi un vide réglementaire.

Il promet sans doute de nouveaux mécanismes de contrôle « transparents et traçables », sans en préciser la nature.

Enfin, la RDC compte des milliers d’églises, souvent installées sans autorisation ni encadrement. Certaines jouent un rôle social irremplaçable, tandis que d’autres alimentent le désordre et la crédulité.

La décision du ministre replace donc l’État face à un dilemme : comment préserver la liberté spirituelle sans encourager les abus ?

Entre la rigueur juridique de Ngefa et la volonté de contrôle de Mutamba, le pays oscille entre deux visions de l’ordre public.

Et, au-delà du débat religieux, c’est une réalité politique qui se confirme : la discontinuité chronique des politiques publiques, où chaque ministre efface les traces du précédent.

En abrogeant le permis de culte, Guillaume Ngefa réaffirme la suprématie de la Constitution.

Mais, cette liberté retrouvée pourrait aussi rouvrir la porte à de nouveaux désordres spirituels.

Comme quoi, dans un pays où la foi est refuge, ressource et parfois commerce, l’Etat cherche encore la bonne distance ; celle d’un arbitre qui protège sans interdire.

Y.A